11. 糸数アブチラガマ

午前中、私(ツキ)は平和祈念公園の「平和の礎」を訪ねた。そこかしこに花と食べ物が供えられており、礎に向かって黙祷し、刻まれた名前に涙する家族に出会う。そこには今も戦争の悲しみが続いていた。多くを尋ねることはできなかった。その中の一人が「終戦はガマで迎えました」と静かに話してくれた。その言葉は重かった。これはやはり実際にガマを見なくてはならないと思い、資料館の受付で聞いてみると、比較的近くにいくつか入ることが可能なガマがあるという。いくつか紹介してもらい、何かに誘われるように、その中の一つ、「アブチラガマへ」と向かった。

午前中、私(ツキ)は平和祈念公園の「平和の礎」を訪ねた。そこかしこに花と食べ物が供えられており、礎に向かって黙祷し、刻まれた名前に涙する家族に出会う。そこには今も戦争の悲しみが続いていた。多くを尋ねることはできなかった。その中の一人が「終戦はガマで迎えました」と静かに話してくれた。その言葉は重かった。これはやはり実際にガマを見なくてはならないと思い、資料館の受付で聞いてみると、比較的近くにいくつか入ることが可能なガマがあるという。いくつか紹介してもらい、何かに誘われるように、その中の一つ、「アブチラガマへ」と向かった。

沖縄は隆起珊瑚礁に囲まれた琉球石灰岩でできている。何万年もの歳月、大量の降雨がその石灰岩の大地を削り、自然洞窟、つまり鍾乳洞になったのが沖縄で「ガマ」とか「壕」と呼ばれるものである。この「ガマ」と呼ばれる洞窟は沖縄本島のいたるところに散在しているが、もし沖縄が戦争に巻き込まれない平和な土地であったなら、美しい鍾乳洞は観光スポットに、もしくは人々から忘れられて蝙蝠の楽園になっていただろう。

先の世界大戦で沖縄は日本で唯一多くの住民を巻き込んだ地上戦が行われた場所である。「ガマ」は米軍の艦砲射撃や空爆を避ける格好の防空壕として利用された。やがて戦況が悪化して日本本土に米軍が迫ってくるようになると、本土防衛の南の要として沖縄が位置付けられることになる。その結果「ガマ」は民間人の避難壕から日本軍の陣地や野戦病院になっていくのである。さらに悪いことには、日本軍は沖縄で米軍を長く留まらせるために「ガマ」の中に立てこもり、持久戦に持っていった。やがて圧倒的な米戦力の前に沖縄戦が終焉し、本島のすべてが米軍に占領され、早い段階で地上で捕虜になった兵士や民間人が、戦後に向かってある意味で平和的に生活を再開し始めていた時、地下の「ガマ」では、そうした地上の状況を知ることも出来ず知らされもせず、尚幾日も暗闇地獄の真っ只中に置き去りに去れた。

「アブチラガマ」は広いところでは高さ十数メートル、全長約270メートルもある大洞窟である。正確な数字はわからないが一時は千人を越える兵士や民間人が同居していたらしい。初期は日本軍の陣地として整備されていたが、昭和20年5月に地上戦が悪化してくると「アブチラガマ」は洞窟陣地壕から南風原陸軍病院の分室となる。そのころから、ひめゆりの女学生達も「ひめゆり学徒看護隊」として「アブチラガマ」に入っている。すぐにガマの内部は傷病兵であふれ、外に運びきれぬ死体や切断した四肢の腐臭が漂い、生きながら無数の蛆にたかられ、発狂者や発狂寸前の兵士達の阿鼻叫喚が渦巻く悲惨な状況であった。いったいなぜそこまで追い込まれてしまったのか。

「ガマ」の中での出来事は戦後すぐには語られなかった。それは生き残った人達の傷があまりにも深かったためである。終戦から半世紀以上を過ぎた今でも「ガマ」を体験した人々の心の奥底には戦後がある。現代の私達は実際に戦争を体験するすべもないし、あってもならない。しかし、実際に「ガマ」に入り、じっとりと濡れた空気を吸いながら彼らの証言に耳を傾け、ライトを消して暗闇に向き合うことはできる。濡れた地面を踏みしめ、ざらついた岩肌に触り、地下を流れる小川のせせらぎを聞く。ここでは沢山の兵士や民間人が亡くなった。痛いほど暗い暗闇の中で感じたのは、悲しみや絶望に満ちた苦痛の声、そして理不尽な理由で殺されていった人々の慟哭である。

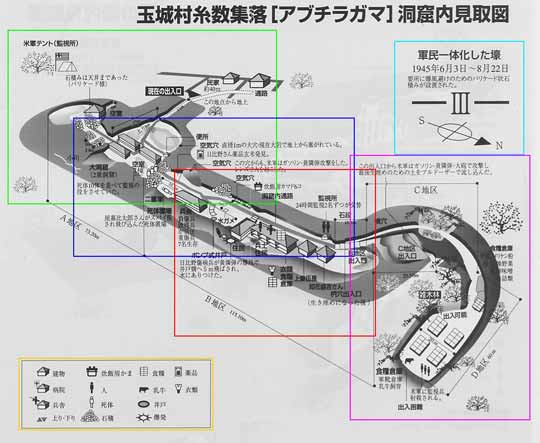

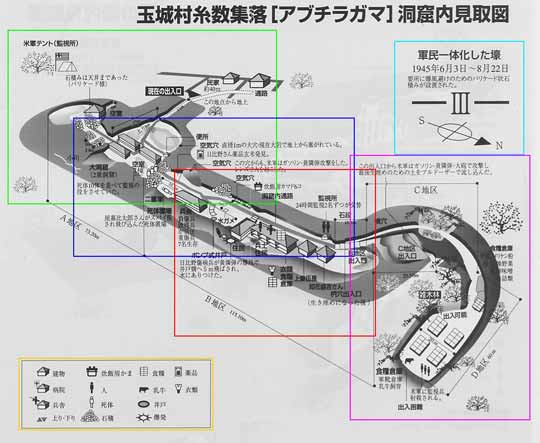

アブチラガマはその使用形態を二度変えている。初期(S20,2月〜4月30日)は洞窟陣地壕として使用され、建物の殆どは兵舎であった。中期(5月1日〜6月2日)は南風原陸軍病院糸数分室として使用され、A地区からB地区の井戸を越して一つ目の建物まで全て病室になっていた。A地区にあった慰安所はB地区石段脇の建物に移動した。 この図版は最後のころ(1945年6月3日〜8月22日)の中の様子で石積みなど、現在の様子に最も近いと思われる。この頃は病院関係者は全て外に出たが百数十名の重症患者が残された。また、日本軍の糧秣を守る上妻伍長と三人の監視兵、二百名近い糸数住民が同居していた。

地図上のエリアカラーと同じ色のボタンを押すと、そのエリアの拡大地図が見られます。

地図提供(敬称略):集英社新書「沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕」石原昌家著 / CG図版作製 及川誠

偶然、石原昌家先生とゼミのみなさんと出会った。なんの予備知識もなく、駆り立てられるように「アブチラガマ」に辿りついたのだが、たまたま同じ日、同じ時間に行き合わせたのは大変な幸運だったと思う。石原先生は沖縄のガマでの、沖縄戦研究の第一人者である。快く余分の資料まで頂き、貴重な生の講義を現場で受けることが叶った。

石原昌家先生は1941年生まれ、沖縄那覇市首里の出身。現在は沖縄国際大学文学部教授で社会学を専攻。1975年からアブチラガマ(糸数壕)の実地調査および関係者の証言聞き取りを続けてこられている。その成果は沖縄県立平和祈念資料館の展示や著書「沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕−国内が戦場になったとき」(集英社新書)に詳しい。これから、ここに書き連ねる「アブチラガマ」に関する歴史、証言のほとんどは「ガマ」の中での講義と石原先生の著書「沖縄の旅・・」を参考資料とし、大事な部分は要約抜粋して引用させて頂いた。

偶然、石原昌家先生とゼミのみなさんと出会った。なんの予備知識もなく、駆り立てられるように「アブチラガマ」に辿りついたのだが、たまたま同じ日、同じ時間に行き合わせたのは大変な幸運だったと思う。石原先生は沖縄のガマでの、沖縄戦研究の第一人者である。快く余分の資料まで頂き、貴重な生の講義を現場で受けることが叶った。

石原昌家先生は1941年生まれ、沖縄那覇市首里の出身。現在は沖縄国際大学文学部教授で社会学を専攻。1975年からアブチラガマ(糸数壕)の実地調査および関係者の証言聞き取りを続けてこられている。その成果は沖縄県立平和祈念資料館の展示や著書「沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕−国内が戦場になったとき」(集英社新書)に詳しい。これから、ここに書き連ねる「アブチラガマ」に関する歴史、証言のほとんどは「ガマ」の中での講義と石原先生の著書「沖縄の旅・・」を参考資料とし、大事な部分は要約抜粋して引用させて頂いた。

「ガマ」は自然洞窟、つまり鍾乳洞なのでそこに入るためには、滑らない足ごしらえと、帽子もしくは傘、それと強力なライトが必携である。「アブチラガマ」は近年、教育的観点からかなり整備保存されているが中は真の闇である。あとで思い知ったのだが、適切なガイドも必要であろう。その意味では偶然ながらも最高の僥倖を得たものである。恥ずかしながらライトを用意できず、近所のスーパーでロウソクを一箱買って持っていったが、あとから考えると無謀なことであった。おそらく最初の急な階段で滑り落ち、ロウソクなどのちゃちな光のまったく届かない深い闇を前にして、怖じけづいたに違いない。

「ガマ」は自然洞窟、つまり鍾乳洞なのでそこに入るためには、滑らない足ごしらえと、帽子もしくは傘、それと強力なライトが必携である。「アブチラガマ」は近年、教育的観点からかなり整備保存されているが中は真の闇である。あとで思い知ったのだが、適切なガイドも必要であろう。その意味では偶然ながらも最高の僥倖を得たものである。恥ずかしながらライトを用意できず、近所のスーパーでロウソクを一箱買って持っていったが、あとから考えると無謀なことであった。おそらく最初の急な階段で滑り落ち、ロウソクなどのちゃちな光のまったく届かない深い闇を前にして、怖じけづいたに違いない。

「ガマ」の入り口。すでに地下から暗闇がせり上がってきているようだ。

「ガマ」の入り口。すでに地下から暗闇がせり上がってきているようだ。

洞窟の自然の出入り口は別にある。戦時中は中に何もないように見せかけるために本来のガマの入り口はそのままにしておき、実際の出入りは民家の裏庭から溝を掘り上に木の枝などをかぶせて敵の目をごまかしていた。現在はその途中から入れるようになっている。階段になってはいるが、それにしても急だ。しかも濡れている。

洞窟の自然の出入り口は別にある。戦時中は中に何もないように見せかけるために本来のガマの入り口はそのままにしておき、実際の出入りは民家の裏庭から溝を掘り上に木の枝などをかぶせて敵の目をごまかしていた。現在はその途中から入れるようになっている。階段になってはいるが、それにしても急だ。しかも濡れている。

しりもちをつき、滑り落ちながらやっとの思いで最初の通路を下りる。

しりもちをつき、滑り落ちながらやっとの思いで最初の通路を下りる。

通路を下りきって振り返る。ツルハシの跡が生々しく残っていて、いかにも人工的な工作の様子がうかがわれた。

通路を下りきって振り返る。ツルハシの跡が生々しく残っていて、いかにも人工的な工作の様子がうかがわれた。

階段から大洞窟へ至る途中。過度期には日本軍に遠慮もあって、こういったわずかな隙間にも民間人は避難していた。このあたりは当時空気穴があり、大岩でふさがれる前、この周辺は多少明るかったようである。「ガマ」の住民はこうした空気穴から漏れてくる光の変化で昼夜の変化を知ったのだそうだ。

階段から大洞窟へ至る途中。過度期には日本軍に遠慮もあって、こういったわずかな隙間にも民間人は避難していた。このあたりは当時空気穴があり、大岩でふさがれる前、この周辺は多少明るかったようである。「ガマ」の住民はこうした空気穴から漏れてくる光の変化で昼夜の変化を知ったのだそうだ。

この入り口付近の大量の土砂は執拗に立てこもる日本軍に業を煮やした米軍が、投降しないのであれば生き埋めも辞さずとして流し込んだ土砂だ。

この入り口付近の大量の土砂は執拗に立てこもる日本軍に業を煮やした米軍が、投降しないのであれば生き埋めも辞さずとして流し込んだ土砂だ。

民家側、現在の壕入り口から最初の大洞窟に入る。1945年2月初頭から4月30日まで洞窟陣地壕だった時期は、ここに3棟の兵舎が建っていた。兵舎の材料は壕近辺糸数集落で空家になっている民家を徴発し移設したそうだ。兵舎は地上で使っていた建物をそっくり解体して持ちこんだので、床、壁、トタン屋根まであり、普通の建物と変わりなかった。

「ひめゆりの学徒看護隊」として師範学校女子部14名が「アブチラガマ」に入った4月末はまだ発電機も動いており、看護隊の一人、島袋淑子さんの証言では、部隊の引き上げた洞窟内は非常に明るく静かで、まるでかつての平和な町のようであったという。沖縄地上戦が激しくなり5月1日よりこの壕は南風原陸軍病院糸数分室となる。すぐに兵舎は負傷兵の阿鼻叫喚で溢れる病棟となる。まもなく発電機も止まり、ガマ全体が薄暗くなった。照明はロウソクや油脂を灯していたようだ。地面にそのころの建物の残骸とおぼしき捩れてさび付いたトタン板や、飲料水用に使ったのであろうかビール瓶などが散乱している。

民家側、現在の壕入り口から最初の大洞窟に入る。1945年2月初頭から4月30日まで洞窟陣地壕だった時期は、ここに3棟の兵舎が建っていた。兵舎の材料は壕近辺糸数集落で空家になっている民家を徴発し移設したそうだ。兵舎は地上で使っていた建物をそっくり解体して持ちこんだので、床、壁、トタン屋根まであり、普通の建物と変わりなかった。

「ひめゆりの学徒看護隊」として師範学校女子部14名が「アブチラガマ」に入った4月末はまだ発電機も動いており、看護隊の一人、島袋淑子さんの証言では、部隊の引き上げた洞窟内は非常に明るく静かで、まるでかつての平和な町のようであったという。沖縄地上戦が激しくなり5月1日よりこの壕は南風原陸軍病院糸数分室となる。すぐに兵舎は負傷兵の阿鼻叫喚で溢れる病棟となる。まもなく発電機も止まり、ガマ全体が薄暗くなった。照明はロウソクや油脂を灯していたようだ。地面にそのころの建物の残骸とおぼしき捩れてさび付いたトタン板や、飲料水用に使ったのであろうかビール瓶などが散乱している。

兵舎(後の病棟)のあった空間。地面は湿気が多く所々ぬかるんでいるが、かなり平らに整地されているようだ。米軍上陸数ヶ月前から、この「ガマ」を陣地壕とするために日本軍の工兵隊と現地で召集された民間人4、50人ほどで壕の整備をはじめていた。

「ガマ」は自然の鍾乳洞であるから、天井や地面の鍾乳石を削って居住空間を確保し、壕内の小川など水の多い場所には石を置き、板を敷き並べて通行しやすいようにしたらしい。またこの「ガマ」が陣地壕だった頃、この最初の大洞窟には兵舎のそばに萱葺き木造二階建ての慰安所もあり、5、6人の朝鮮人慰安婦もいた。「4月に米軍が上陸して、アブチラガマからも戦闘に出かけて行きました。生き残って戦闘から戻ってきた兵士らは慰安婦を抱いて、半日過ごしたらまた戦闘に出かけていきました。少ない慰安婦でたくさんの兵隊を相手にするのだから可哀相でした」と実際に壕の掘削に携わっていた元日本兵の長浜さん(沖縄北部今帰仁村出身)が証言している。

兵舎(後の病棟)のあった空間。地面は湿気が多く所々ぬかるんでいるが、かなり平らに整地されているようだ。米軍上陸数ヶ月前から、この「ガマ」を陣地壕とするために日本軍の工兵隊と現地で召集された民間人4、50人ほどで壕の整備をはじめていた。

「ガマ」は自然の鍾乳洞であるから、天井や地面の鍾乳石を削って居住空間を確保し、壕内の小川など水の多い場所には石を置き、板を敷き並べて通行しやすいようにしたらしい。またこの「ガマ」が陣地壕だった頃、この最初の大洞窟には兵舎のそばに萱葺き木造二階建ての慰安所もあり、5、6人の朝鮮人慰安婦もいた。「4月に米軍が上陸して、アブチラガマからも戦闘に出かけて行きました。生き残って戦闘から戻ってきた兵士らは慰安婦を抱いて、半日過ごしたらまた戦闘に出かけていきました。少ない慰安婦でたくさんの兵隊を相手にするのだから可哀相でした」と実際に壕の掘削に携わっていた元日本兵の長浜さん(沖縄北部今帰仁村出身)が証言している。

軍官民が同居となった6月3日以降、バリケードを兼ねて最初の大洞窟と奥を仕切る石積みが設置された。入り口に近いためもあってか死体を10体ほど並べて監視の役をさせていた場所。後にその証言を元に地面を掘ったところ人の歯や骨の砕片が多数出てきたという。

軍官民が同居となった6月3日以降、バリケードを兼ねて最初の大洞窟と奥を仕切る石積みが設置された。入り口に近いためもあってか死体を10体ほど並べて監視の役をさせていた場所。後にその証言を元に地面を掘ったところ人の歯や骨の砕片が多数出てきたという。

石積みの裏側は二重壕になっている。戦争末期に外の戦闘が激しくなり、増えつづけるが外に持ち出せない死体を一時置く場所になっていたそうだ。沖縄戦は民間人を巻き込んでの戦闘だった。戦争末期、すでに地上で捕虜となっていたが比較的自由に行動を許されていた民間人の一人、屋嘉比太郎(仮名)さんが、日本の勝利を信じて籠城させられている身内を含めた住人を解放するべくガマに入った。が、逆にスパイ視され、その頃ガマを統率していた日本軍上妻伍長に切り殺されかかるが、危ういところで死体置き場に飛びこみ難を一時逃れる。

石積みの裏側は二重壕になっている。戦争末期に外の戦闘が激しくなり、増えつづけるが外に持ち出せない死体を一時置く場所になっていたそうだ。沖縄戦は民間人を巻き込んでの戦闘だった。戦争末期、すでに地上で捕虜となっていたが比較的自由に行動を許されていた民間人の一人、屋嘉比太郎(仮名)さんが、日本の勝利を信じて籠城させられている身内を含めた住人を解放するべくガマに入った。が、逆にスパイ視され、その頃ガマを統率していた日本軍上妻伍長に切り殺されかかるが、危ういところで死体置き場に飛びこみ難を一時逃れる。

壕内見取り図で場所を確認しながら、二重壕の奥をライトで照らす。かなり深く、なかなか見渡せない。壕内が傷病兵で一杯になったころ、一般避難民はこうした何も無いごつごつした岩の上に身を寄せ合っていたようだ。

壕内見取り図で場所を確認しながら、二重壕の奥をライトで照らす。かなり深く、なかなか見渡せない。壕内が傷病兵で一杯になったころ、一般避難民はこうした何も無いごつごつした岩の上に身を寄せ合っていたようだ。

重症兵が収容されていた兵舎(病棟)跡。ここにいた重傷者のうち七人が戦後生存した。

重症兵が収容されていた兵舎(病棟)跡。ここにいた重傷者のうち七人が戦後生存した。

手に暗い灯火を持って通路を歩くというのはこんな感じであったろうか。

手に暗い灯火を持って通路を歩くというのはこんな感じであったろうか。

この上の隙間も病室だった。

この上の隙間も病室だった。

ライトを振り向けそこが何であったのか必死に感じ取ろうとしているゼミの学生達。

ライトを振り向けそこが何であったのか必死に感じ取ろうとしているゼミの学生達。

食料倉庫や外へ通じる石段の手前。ここに24時間軍の監視が立っていた。監視の目は外の敵よりむしろ中にいる民間人に向けられていたようである。なぜなら軍としては外に民間人が逃げ出すことによって、中の様子、つまり軍事的な体制がすでに崩壊しつつあることを米軍に知られることを恐れたのである。

食料倉庫や外へ通じる石段の手前。ここに24時間軍の監視が立っていた。監視の目は外の敵よりむしろ中にいる民間人に向けられていたようである。なぜなら軍としては外に民間人が逃げ出すことによって、中の様子、つまり軍事的な体制がすでに崩壊しつつあることを米軍に知られることを恐れたのである。

この横穴は食料倉庫に通じていたが、米軍の最終的な生き埋め作戦により土砂が流し込まれた。この作戦により、これまでは絶対に投降せず、米軍とあい見えたら敵もろとも自爆しようと手榴弾を渡されて手元に置いていた民間人は、生き埋めではたまらないと、残された別の横穴から外に脱出し始めたのである。

この横穴は食料倉庫に通じていたが、米軍の最終的な生き埋め作戦により土砂が流し込まれた。この作戦により、これまでは絶対に投降せず、米軍とあい見えたら敵もろとも自爆しようと手榴弾を渡されて手元に置いていた民間人は、生き埋めではたまらないと、残された別の横穴から外に脱出し始めたのである。

手術室があった場所。しかし、戦中はここにこんな石積みがあったという証言は得られていない。戦中、爆風除けに作られたと思えるが、確証は得られていない。

手術室があった場所。しかし、戦中はここにこんな石積みがあったという証言は得られていない。戦中、爆風除けに作られたと思えるが、確証は得られていない。

軍医室のあった場所。通路をはさんで向かい側にさきほどの手術室があった。戦時中には充分な薬品などがあるわけもなく、手術といっても麻酔無しで、負傷して腐りかけている手足を金ノコで挽き落とすだけである。体力があって運の強い小数は戦後も生き延びたが、ほとんどは断末魔の激痛で気が狂うか、激しく消耗して結局死亡してしまうことのほうが多かったそうである。ひめゆりの学徒看護隊は傷病兵の包帯の取り替えや食事の世話が主な仕事であったが、さすがに手術中は耳をふさいで足早にこの場所を通りすぎたそうである。

軍医室のあった場所。通路をはさんで向かい側にさきほどの手術室があった。戦時中には充分な薬品などがあるわけもなく、手術といっても麻酔無しで、負傷して腐りかけている手足を金ノコで挽き落とすだけである。体力があって運の強い小数は戦後も生き延びたが、ほとんどは断末魔の激痛で気が狂うか、激しく消耗して結局死亡してしまうことのほうが多かったそうである。ひめゆりの学徒看護隊は傷病兵の包帯の取り替えや食事の世話が主な仕事であったが、さすがに手術中は耳をふさいで足早にこの場所を通りすぎたそうである。

「このガマのもっとも悲惨だったことは最終的に軍民一体化した壕になってしまったことにあります。外の情報が日本軍の手で遮断されました。そのために決死の思いで助けにきた同胞に対しても疑心暗鬼の念を抱くに至ったのです」 淡々と語る石原先生の声だけが深い闇の中に吸い込まれていった。

「このガマのもっとも悲惨だったことは最終的に軍民一体化した壕になってしまったことにあります。外の情報が日本軍の手で遮断されました。そのために決死の思いで助けにきた同胞に対しても疑心暗鬼の念を抱くに至ったのです」 淡々と語る石原先生の声だけが深い闇の中に吸い込まれていった。

「これから全員のライトを消してもらいます」と石原先生から指示があった。学生達は最初から予期していたようであまり動揺はなかったようだが、私自身は結構緊張した。次々にライトが消えていき、最後の一つが消えた時、真の暗闇に押し包まれた。黒より濃い暗闇である。ざわついた気持ちを静め、音や空気の肌触りに感覚を集中する。聞こえる音は小川のせせらぎと誰かの息遣い、それと湿った泥の匂いもする。しばらくして暗闇の中から石原先生の声が聞こえた。「実際にガマの中では乏しいながらもあちこちに灯火があったので、ここまで真っ暗になることは無かったと思います。しかし、こうして暗闇にいるとあの時と同じこの空間を感じることができます。大切なことは、こうしてガマに入って匂いを嗅ぎ、岩肌に触って感応することなのです。ガマに入るのは戦争の実態を疑似体験することに他なりません」

「これから全員のライトを消してもらいます」と石原先生から指示があった。学生達は最初から予期していたようであまり動揺はなかったようだが、私自身は結構緊張した。次々にライトが消えていき、最後の一つが消えた時、真の暗闇に押し包まれた。黒より濃い暗闇である。ざわついた気持ちを静め、音や空気の肌触りに感覚を集中する。聞こえる音は小川のせせらぎと誰かの息遣い、それと湿った泥の匂いもする。しばらくして暗闇の中から石原先生の声が聞こえた。「実際にガマの中では乏しいながらもあちこちに灯火があったので、ここまで真っ暗になることは無かったと思います。しかし、こうして暗闇にいるとあの時と同じこの空間を感じることができます。大切なことは、こうしてガマに入って匂いを嗅ぎ、岩肌に触って感応することなのです。ガマに入るのは戦争の実態を疑似体験することに他なりません」

アブチラガマの中ほど、井戸のあった場所。病棟はこの手前にあったようだ。奥は兵舎や機密文書室、食料倉庫などである。当時、ひめゆりの看護隊はこの奥に立ち入ることは禁止されていた。その訳は、ガマが病院の分室になってから慰安所がこの奥に移転していたからである。純真な乙女達に配慮してのことだったのだろう。井戸の手前は阿鼻叫喚の生き地獄、井戸の向こうの暗闇では従軍慰安婦の深い悲しみが渦巻くこれも生き地獄。戦争という異常が作り出した惨い現実である。さきほど体験した暗闇より、もっとどす黒い暗闇がここには確かに存在していたのだ。

アブチラガマの中ほど、井戸のあった場所。病棟はこの手前にあったようだ。奥は兵舎や機密文書室、食料倉庫などである。当時、ひめゆりの看護隊はこの奥に立ち入ることは禁止されていた。その訳は、ガマが病院の分室になってから慰安所がこの奥に移転していたからである。純真な乙女達に配慮してのことだったのだろう。井戸の手前は阿鼻叫喚の生き地獄、井戸の向こうの暗闇では従軍慰安婦の深い悲しみが渦巻くこれも生き地獄。戦争という異常が作り出した惨い現実である。さきほど体験した暗闇より、もっとどす黒い暗闇がここには確かに存在していたのだ。

天井に兵舎の屋根の残骸が貼りついている。米軍はガマ攻撃の一つとして出入り口や空気穴からガソリンを注入して火を放ったり、黄燐弾を撃ちこんできた。いわゆる「馬乗り攻撃」といわれる作戦だ。ガマの上に陣取り、適当な穴が無い場合はダイナマイトでガマの天井に穴をあけての強行である。投降に対して抵抗の激しいガマでは軍民無差別で、この攻撃によりガマに避難していた民間人にも多数の犠牲者を出した。トタン屋根の残骸はひしゃげて岩肌に食い込んでいる。黄燐弾などの爆風によるものらしいがそれを証明してくれる者はいない。おそらく、この近辺にいたら爆風で焼かれて亡くなったか、わけもわからず吹き飛ばされたことだろう。トタンの表面が石灰質の結晶で覆われ始めているのだろうかストロボの光でキラキラ光っていた。

天井に兵舎の屋根の残骸が貼りついている。米軍はガマ攻撃の一つとして出入り口や空気穴からガソリンを注入して火を放ったり、黄燐弾を撃ちこんできた。いわゆる「馬乗り攻撃」といわれる作戦だ。ガマの上に陣取り、適当な穴が無い場合はダイナマイトでガマの天井に穴をあけての強行である。投降に対して抵抗の激しいガマでは軍民無差別で、この攻撃によりガマに避難していた民間人にも多数の犠牲者を出した。トタン屋根の残骸はひしゃげて岩肌に食い込んでいる。黄燐弾などの爆風によるものらしいがそれを証明してくれる者はいない。おそらく、この近辺にいたら爆風で焼かれて亡くなったか、わけもわからず吹き飛ばされたことだろう。トタンの表面が石灰質の結晶で覆われ始めているのだろうかストロボの光でキラキラ光っていた。

奥の食料倉庫。最初陣地壕だったおかげで他のガマに比べると食料はかなり備蓄してあったということだが、地上が米軍に占領され始めると補給のために外に出ることが難しくなった。末期には一日の食事はお握り一個ということも珍しくなく、大人数を抱えて、すべてに食料が行き渡らなくなり、民間人や傷病者から餓死する者も多数出た。

奥の食料倉庫。最初陣地壕だったおかげで他のガマに比べると食料はかなり備蓄してあったということだが、地上が米軍に占領され始めると補給のために外に出ることが難しくなった。末期には一日の食事はお握り一個ということも珍しくなく、大人数を抱えて、すべてに食料が行き渡らなくなり、民間人や傷病者から餓死する者も多数出た。

入ってきた入り口から反対方向の端に出る。出口だ。ほんのわずかの間、暗闇の中に居ただけなのに、なんと眩しいのだろう。ましてや戦争という狂気のさなかで、ガマから開放されて久しぶりに日の光の中に立った人々の心の内はいかばかりであっただろうか。

「幾月ぶりかで、昼間青空の下に立ってみて、ギラギラ光る太陽を仰ぎ、緑なす山々を眺めたとき、それは初めてカラー映画を見たときよりも美しく、鮮やかさには感嘆の声も出ず、ただ目をみはるばかりであった。自然の緑がこれほどまでに印象的であったのは、生涯でこのときだけであろう」「死ぬまでこの光の中で生きたい、(中略)・・・最後に歩けぬ者を背負って穴から這い出すときの私は、感無量の涙があふれてとめようもなかった」と、このガマから最後に出た傷病兵の一人、日比野勝廣さんは証言している。日比野さんを含めた数名の日本兵と百名足らずの住民がガマを出たのは、8月22日のことである。

入ってきた入り口から反対方向の端に出る。出口だ。ほんのわずかの間、暗闇の中に居ただけなのに、なんと眩しいのだろう。ましてや戦争という狂気のさなかで、ガマから開放されて久しぶりに日の光の中に立った人々の心の内はいかばかりであっただろうか。

「幾月ぶりかで、昼間青空の下に立ってみて、ギラギラ光る太陽を仰ぎ、緑なす山々を眺めたとき、それは初めてカラー映画を見たときよりも美しく、鮮やかさには感嘆の声も出ず、ただ目をみはるばかりであった。自然の緑がこれほどまでに印象的であったのは、生涯でこのときだけであろう」「死ぬまでこの光の中で生きたい、(中略)・・・最後に歩けぬ者を背負って穴から這い出すときの私は、感無量の涙があふれてとめようもなかった」と、このガマから最後に出た傷病兵の一人、日比野勝廣さんは証言している。日比野さんを含めた数名の日本兵と百名足らずの住民がガマを出たのは、8月22日のことである。

出口に大東亜戦争沖縄戦戦没者の墓がある。糸数軍民慰霊之供養塔と書かれた卒塔婆と千羽鶴、飲み物などが供えられていた。質素ながら手入れの行き届いたその佇まいは頻繁にここを訪れて祈る人があることの証であろう。証言者の日比野さんもその一人であるという。

出口に大東亜戦争沖縄戦戦没者の墓がある。糸数軍民慰霊之供養塔と書かれた卒塔婆と千羽鶴、飲み物などが供えられていた。質素ながら手入れの行き届いたその佇まいは頻繁にここを訪れて祈る人があることの証であろう。証言者の日比野さんもその一人であるという。

ガマの中を歩いたのは一時間ほどだったが、それ以上に濃縮した時間と空間を感じたのである。

「日本が戦争をしていたとき、その国内の一角でどのようなことが起きていたのかを知ることは大きな意味を持つことであろう。その意味で「アブチラガマと轟の壕」への旅は、みなさんご自身で発見し追体験できる「タイムスリップの旅」なのではないかと考えている」(石川先生著書「沖縄の旅」のあとがきより抜粋)

ガマ本来の自然な入り口の様子。この中で何があったのか、ほんの少しだけ知っただけであるが、しかしそれでも平和な現代のこの時点で見てもやはり不気味である。

ガマ本来の自然な入り口の様子。この中で何があったのか、ほんの少しだけ知っただけであるが、しかしそれでも平和な現代のこの時点で見てもやはり不気味である。

ガマからの生還者は年々老いていき、記憶も遠くなった。が、しかし、忘れたわけではない。戦争の忌まわしい体験は未来への負の遺産である。二度と同じ悲しみを繰り返さないために、真実を語り継がなくてはならない。

ガマからの生還者は年々老いていき、記憶も遠くなった。が、しかし、忘れたわけではない。戦争の忌まわしい体験は未来への負の遺産である。二度と同じ悲しみを繰り返さないために、真実を語り継がなくてはならない。

沖縄は隆起珊瑚礁に囲まれた琉球石灰岩でできている。何万年もの歳月、大量の降雨がその石灰岩の大地を削り、自然洞窟、つまり鍾乳洞になったのが沖縄で「ガマ」とか「壕」と呼ばれるものである。この「ガマ」と呼ばれる洞窟は沖縄本島のいたるところに散在しているが、もし沖縄が戦争に巻き込まれない平和な土地であったなら、美しい鍾乳洞は観光スポットに、もしくは人々から忘れられて蝙蝠の楽園になっていただろう。

先の世界大戦で沖縄は日本で唯一多くの住民を巻き込んだ地上戦が行われた場所である。「ガマ」は米軍の艦砲射撃や空爆を避ける格好の防空壕として利用された。やがて戦況が悪化して日本本土に米軍が迫ってくるようになると、本土防衛の南の要として沖縄が位置付けられることになる。その結果「ガマ」は民間人の避難壕から日本軍の陣地や野戦病院になっていくのである。さらに悪いことには、日本軍は沖縄で米軍を長く留まらせるために「ガマ」の中に立てこもり、持久戦に持っていった。やがて圧倒的な米戦力の前に沖縄戦が終焉し、本島のすべてが米軍に占領され、早い段階で地上で捕虜になった兵士や民間人が、戦後に向かってある意味で平和的に生活を再開し始めていた時、地下の「ガマ」では、そうした地上の状況を知ることも出来ず知らされもせず、尚幾日も暗闇地獄の真っ只中に置き去りに去れた。

「アブチラガマ」は広いところでは高さ十数メートル、全長約270メートルもある大洞窟である。正確な数字はわからないが一時は千人を越える兵士や民間人が同居していたらしい。初期は日本軍の陣地として整備されていたが、昭和20年5月に地上戦が悪化してくると「アブチラガマ」は洞窟陣地壕から南風原陸軍病院の分室となる。そのころから、ひめゆりの女学生達も「ひめゆり学徒看護隊」として「アブチラガマ」に入っている。すぐにガマの内部は傷病兵であふれ、外に運びきれぬ死体や切断した四肢の腐臭が漂い、生きながら無数の蛆にたかられ、発狂者や発狂寸前の兵士達の阿鼻叫喚が渦巻く悲惨な状況であった。いったいなぜそこまで追い込まれてしまったのか。

「ガマ」の中での出来事は戦後すぐには語られなかった。それは生き残った人達の傷があまりにも深かったためである。終戦から半世紀以上を過ぎた今でも「ガマ」を体験した人々の心の奥底には戦後がある。現代の私達は実際に戦争を体験するすべもないし、あってもならない。しかし、実際に「ガマ」に入り、じっとりと濡れた空気を吸いながら彼らの証言に耳を傾け、ライトを消して暗闇に向き合うことはできる。濡れた地面を踏みしめ、ざらついた岩肌に触り、地下を流れる小川のせせらぎを聞く。ここでは沢山の兵士や民間人が亡くなった。痛いほど暗い暗闇の中で感じたのは、悲しみや絶望に満ちた苦痛の声、そして理不尽な理由で殺されていった人々の慟哭である。

ガマの中を歩いたのは一時間ほどだったが、それ以上に濃縮した時間と空間を感じたのである。

「日本が戦争をしていたとき、その国内の一角でどのようなことが起きていたのかを知ることは大きな意味を持つことであろう。その意味で「アブチラガマと轟の壕」への旅は、みなさんご自身で発見し追体験できる「タイムスリップの旅」なのではないかと考えている」(石川先生著書「沖縄の旅」のあとがきより抜粋)